Игра

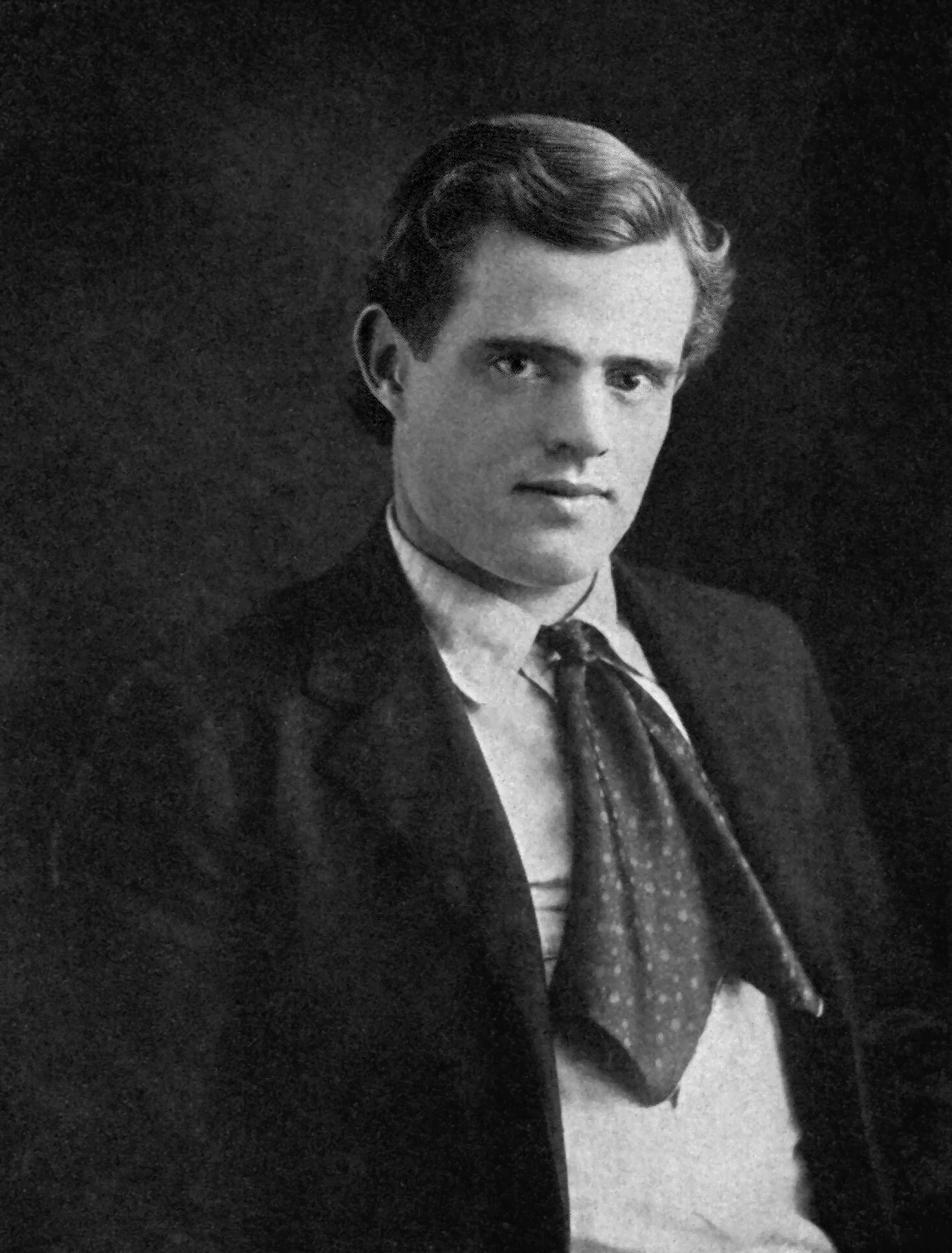

Джек Лондон

Глава 2

Женевьева и Джо принадлежали к аристократам рабочего класса. Нищета и грязь окружали их, а они оставались чистыми и здоровыми. Самоуважение, влечение ко всему прекрасному и чистому заставляло их сторониться окружающих. Нелегко было с ними подружиться. И настоящего интимного друга, верного товарища не было ни у того, ни у другого. Инстинкт общественности в них был достаточно силен. И все же они оставались одинокими, ибо удовлетворить этот инстинкт и в то же время сохранить свое стремление к чистоте и благопристойности было невозможно. Вряд ли нашлась бы девушка-работница, которая вела бы такую замкнутую жизнь, как Женевьева. В обстановке грубости и порока она сумела уберечь себя от всего грубого и порочного. Она замечала только то, что ей хотелось видеть, а хотела она видеть всегда лучшее. Инстинктивно, без всяких усилий отстранялась она от всего безобразного и непонятного. И условия жизни, в которых она росла, служили ей хорошей защитой. Единственный ребенок в семье, она проводила все время возле больной матери. У нее не было возможности принимать участие в уличных играх и шалостях соседних детей. Ее отец — тщедушный, узкогрудый, анемичный маленький клерк — был по природе необщителен. Он весь отдавался семье, стараясь создать в доме атмосферу уюта и любви. Двенадцати лет Женевьева осталась сиротой. Сейчас же после похорон отца она переселилась к Сильверштейнам — в их квартиру над кондитерской. Всеми силами старалась она отблагодарить этих чужих людей, так сердечно приютивших ее, и отработать стоимость своего содержания и платьев, прислуживая в магазине. Она была другого вероисповедания, и потому Сильверштейны, которые в свои субботние дни сами не работали, в ней нуждались. Здесь, в неприглядной лавчонке, незаметно промелькнули шесть лет ее юности. Знакомых у нее было мало. Она не встретила еще ни одной девушки, достойной стать ее подругой. И ни с одним из молодых соседей она не гуляла, как обычно было принято у девушек, начиная с пятнадцати лет.

«Задирает нос» — так отзывались о ней ее сверстницы по соседству. Но, несмотря на эту враждебность, вызванную ее красотой и отчужденностью, она все же внушала им уважение.

— Нежна, как персик, бела, как сливки, — шептались молодые люди потихоньку между собой, опасаясь раздражить других женщин. Они питали к ней почти религиозное благоговение, как к чему-то таинственно-прекрасному и недоступному.

И она была действительно красива. Происходя от старого американского рода, она была одним из тех редких цветов, какие иногда неожиданно, вопреки всему окружающему появляются в рабочей среде. У нее был прекрасный цвет лица. Легкий румянец просвечивал сквозь ее нежную кожу, оправдывая столь удачное сравнение — персик и сливки. Правильные черты лица вполне гармонировали с тонкими линиями фигуры. Всегда тихая и невозмутимо спокойная, она была полна благородства и достоинства. Особенное умение одеваться еще более подчеркивало ее строгую красоту. И вместе с тем она была глубоко женственна: нежная, мягкая, привязчивая, с неосознанным влечением к семейной жизни и материнству. Но эта сторона ее существа все еще пребывала в дремотном ожидании того, кто ее разбудит.

И вот появился Джо. В одну из суббот после жаркого полдня он зашел в лавку Сильверштейнов освежиться содовой водой с мороженым. Она не обратила на него внимания, ибо была занята с другим покупателем, мальчиком шести-семи лет, который степенно производил смотр своим желаниям перед витриной, где чудесные кондитерские изделия в изобилии покоились под заманчивым объявлением: пять штук за пять центов.

Она услыхала: «Пожалуйста, содовой с мороженым» — и в свою очередь спросила: «С каким?» — все еще не глядя на него. Это было ее обыкновение — не обращать внимания на молодых людей. Что-то в них было, чего она не понимала. Ее смущала их манера смотреть на нее. Почему — она сама не знала. Ей не нравились в них грубоватость и неуклюжесть. До сих пор ее воображение еще не было затронуто мужчиной. Те, кого она видела, не привлекали ее и ровно ничего для нее не значили. Короче, вопрос о том, есть ли какой-нибудь смысл в существовании мужчин на земле, привел бы ее в замешательство.

Накладывая мороженое в стакан, она случайно взглянула на Джо, и у нее тотчас же возникло приятное чувство удовлетворения. Он посмотрел на нее, глаза ее опустились, и она отвернулась к прилавку. Но возле сифона, наполнив стакан, она опять захотела взглянуть на посетителя — не больше, чем на мгновение. И в это мгновение она заметила его пристальный взгляд, ищущий ее взгляда, и выражение откровенного любопытства на его лице, заставившее ее опять поспешно отвести глаза.

Ее удивляло, что она встретила такую привлекательность в мужчине. «Миловидный мальчик», подумала она, инстинктивно и наивно пытаясь защититься от подчиняющей ее власти, которую всегда таит подлинная привлекательность. «И, однако, он совсем не миловиден», думала она, ставя перед ним стакан и получая десять центов серебром в уплату. Она в третий раз встретилась с ним глазами. Запас ее слов был ограничен, и она в них не слишком разбиралась. Но энергичная мужественность его юного лица говорила ей, что это определение не подходит.

«В таком случае он должен быть красив», была ее следующая мысль, когда она снова опустила глаза под его взглядом. Но любой человек сколько-нибудь приличной наружности называется красивым, и это выражение ей тоже не понравилось. Как бы то ни было, на него было приятно смотреть и хотелось этого снова и снова, и ее раздражало это желание.

Что же касается Джо, он никогда не встречал никого, похожего на эту девушку за прилавком. С философией природы он был знаком больше, чем она, и мог немедленно же объяснить смысл существования женщин на земле: тем не менее в его мировоззрении женщина отсутствовала. Его воображение было так же не затронуто женщиной, как и ее — мужчиной. Но теперь оно было взволновано. И женщиной была Женевьева. Он никогда не предполагал, что женщина может быть так красива. Он не мог оторвать от нее глаз. И всякий раз, как он смотрел на нее, и их взгляды встречались, он испытывал тягостное смущение. Если б она не опускала так быстро глаз, он вынужден был бы отвернуться.

Когда же, наконец, она медленно подняла глаза и вновь не опустила, потупил глаза не кто иной, как он, и румянец залил его щеки. Она смутилась гораздо меньше и ничем смущения не обнаруживала. И, однако, никогда еще прежде она не чувствовала такого волнения, хотя внешне и оставалась невозмутимой. Джо, наоборот, проявлял явную неловкость и выглядел восхитительно растерянным.

Любви они оба еще не знали, и в данный момент каждый из них сознавал одно только непреодолимое желание смотреть на другого. Оба были возбуждены. Их влек друг к другу властный инстинкт. Он вертел в руках ложку, смущенно краснел над стаканом и томился; она же спокойно разговаривала, опускала глаза и оплетала его своими чарами.

Но нельзя же было целую вечность медлить над стаканом, а другой попросить он не смел. Наконец, оставив ее словно в трансе, он ушел и побрел, как лунатик, вниз по улице.

Весь вечер она мечтала и поняла, что влюблена. У Джо все было иначе. Он знал только одно: ему надо опять увидеть ее лицо. Его мысль не шла дальше; едва ли это даже была мысль — скорее смутное, еще не оформленное желание.

Справиться с этим неотступным желанием он не мог. День за днем оно его мучило, и неотвязно вспоминались кондитерская и девушка за прилавком. Он боролся с этим желанием. Ему было стыдно, и он боялся снова зайти в кондитерскую. Страх его уменьшался, когда он думал: «Я не из тех, кто нравится женщинам». Не один, не два, а двадцать раз он повторял это себе, но ничто не помогало. И среди недели, вечером после работы, он пришел в кондитерскую. Он старался войти беспечно, как будто случайно, но по его походке было ясно видно, каким огромным усилием воли он побеждал свою нерешительность. Он казался застенчивым и неуклюжим больше, чем когда-либо. Женевьева же, напротив, была непринужденней, чем всегда, несмотря на сильную тревогу и волнение. Разговаривать он не мог и, взглянув озабоченно на часы, пробормотал свой заказ, в страшной поспешности покончил с мороженым и ушел.

Она готова была расплакаться от досады. Такая скудная награда за четырехдневное ожидание, да к тому же она еще и любила! Он — славный мальчик, она это знала, но вовсе не нужно было быть так немилосердно торопливым. Джо еще не дошел до угла, как ему захотелось снова быть с ней и смотреть на нее. Он не думал, что это любовь. Любовь? Ведь любовь — это когда молодые люди и девушки гуляют вместе. Что же касается его… Здесь его мысль приняла неожиданное направление, и оказалось — это и есть то самое, что он намерен ей предложить. Ему необходимо видеть ее, смотреть на нее, и разве не лучше всего он сможет достигнуть этого во время прогулок с ней? Вот почему мужчины и девушки гуляют вместе, размышлял он, кстати и конец недели был близок. Раньше он считал, что эти прогулки являлись простой формальностью, обрядом, предваряющим брак. Теперь он проник в их скрытую мудрость, нуждаясь в них сам, и из этого заключил, что влюблен. Оба они думали теперь в одном и том же направлении; поэтому дело могло кончиться только одним, и девять дней удивлялись соседки тому, что Женевьева гуляет с Джо.

Они оба не умели много разговаривать, и период ухаживания затянулся. Характерной чертой Джо являлась активность, у Женевьевы — спокойствие и сдержанность, и только в блеске ее глаз откровенно светилась нежная любовь, которую она застенчиво пыталась скрыть. Слова «дорогой», «дорогая» казались слишком интимными, и они не могли так скоро отважиться на них. Они не злоупотребляли словами любви подобно большинству других влюбленных пар. Долгое время они довольствовались вечерними прогулками. Они садились в парке и в продолжение часа не произносили ни слова, лишь радостно погружаясь в глаза друг друга. При свете звезд блеск их глаз казался смягченным и не смущал их.

Он проявлял рыцарскую предупредительность и внимание к своей даме. Когда они шли по улице, он озабоченно старался сохранить возле нее место с краю тротуара — где-то он слыхал, что этого требует приличие; когда они переходили на другую сторону улицы, он осторожно обходил позади нее и снова занимал свое место. Он носил ее пакеты и однажды, когда собирался дождь, ее зонт. Он никогда не слыхал об обычае посылать возлюбленной цветы и отсылал ей вместо них фрукты. Фрукты — полезная вещь, поесть их приятно. Мысль о цветах не приходила ему в голову до тех пор, пока однажды он не увидел бледную розу в ее волосах. Это были ее волосы, и поэтому присутствие цветка сразу привлекло его внимание. Она выбрала цветок для своих волос, и это особенно вызывало интерес к цветку и заставило его внимательней рассмотреть розу. Он открыл, что роза сама по себе прекрасна. Он был искренне восхищен, но это восхищение в еще большей мире относилось к Женевьеве, и оба они были возбуждены — причиной тому был цветок. С этих пор Джо полюбил цветы. Внимание его к Женевьеве стало изобретательным. Он прислал ей букет фиалок. Идея принадлежала ему и только ему. Никогда не слыхал он, чтобы мужчина дарил женщине цветы. Цветы нужны с декоративной целью, а также во время похорон.

Теперь он почти каждый день дарил цветы Женевьеве — для него эта идея была столь же оригинальна, как и великие человеческие изобретения.

Он трепетал от благоговения к ней, как и она при встрече с ним. Она была сама чистота и невинность, и слишком пылкое поклонение не могло ее осквернить. Она резко отличалась от всех, кого он знал. Была совершенно иная, не такая, как все девушки. Он представлял себе ее созданной совсем не так, как его или чьи бы то ни было сестры. Для него она была больше чем девушка, больше чем женщина. Это была Женевьева — не похожая ни на кого, удивительная и чудесная.

В свою очередь и у нее иллюзий было нисколько не меньше. В мелочах она относилась к нему критически (в то время как его отношение было подлинным обожанием, без тени критики), но в общем отдельные черты забывались, и для нее он являлся изумительным существом, без которого в жизни нет смысла. Ради него она могла бы умереть так же охотно, как и жить. Мечтая о нем, она часто придумывала всякие фантастические положения, в которых она, умирая за него, открывала ему, наконец, всю свою любовь; она была уверена, что в жизни никогда не сможет выразить ее всю.

Любовь их была подобна утренней заре. Чувственности в ней почти не было — чувственность казалась профанацией. Первые проблески физического влечения в их отношениях оставались неосознанными. Единственно, в чем ощущали они непосредственно физическое влечение, властные порывы и чары тела, — это легкое прикосновение пальцев к руке, крепкое, короткое пожатие, изредка скользнувшая ласка губ в поцелуе, щекочущая дрожь ее волос на его щеке, дрожь ее руки, отводящей, еле касаясь, его волосы со лба. Это все они знали, но видели, не умея объяснить почему, призрак греха в этих ласках и сладостных касаниях тела.

Наступило время, когда она стала ощущать потребность доверчиво обвить руками его шею. Но что-то всегда ее удерживало. В такие моменты в ней возникало определенное и неприятное сознание греховности этого желания. Нет, она не должна ласкать именно так своего возлюбленного. Ни одна уважающая себя девушка не думает о таких вещах. Это не женственно. Кроме того, сделай она это, что подумал бы о ней Джо. Представляя себе весь ужас этого невероятного события, вся она как будто съеживалась и горела от стыда.

И Джо не избежал жала этих странных желаний, и главным из них, быть может, было желание сделать Женевьеве больно. Достигнув, наконец, после долгой и нерешительной подготовки блаженства обнять ее за талию, он почувствовал судорожное желание еще крепче сомкнуть объятия — так, чтобы она закричала от боли. Стремление причинять боль живому существу было, в сущности, ему чуждо. И даже на арене, сбив ударом противника, он вовсе не намерен был сделать ему больно. И в этом случае была Игра. И для завершения ее требовалось, сбив противника, заставить его лежать десять секунд. Намеренно он никому не причинял боли. Боль была явлением случайным, и цель состояла не в ней. Но вот теперь, когда он был с любимой девушкой, у него пробуждалось желание сделать больно. Почему, обвивая пальцами ее руку, как кольцом, ему хотелось сильно сжать это кольцо, он сам не мог понять, и он решил, что в его натуре вскрылась такая жестокость, о какой он до сих пор даже не подозревал.

Однажды, гуляя, он обнял ее и слегка притянул к себе. Вырвавшийся у нее крик удивления и испуга привел его в себя и вызвал в нем смущение, а вместе с тем и трепет смутного несказанного наслаждения. Дрожь охватила и ее. Боль от крепкого объятия была ей приятна. И снова она почувствовала греховность этого, хотя и не понимала, в чем она заключается.

Наступил день — весьма для них преждевременно, когда Сильверштейн застал Джо в кондитерской и дерзко уставился на него. Произошла соответствующая сцена, после которой Джо ушел. Материнское чувство миссис Сильверштейн вылилось в колкой критике всех боксеров вообще и Джо Флеминга в частности. Тщетно силился мистер Сильверштейн остановить гнев супруги. Ее гнев имел основание. Она обладала всеми чувствами матери, но материнских прав у нее не было.

Женевьева обратила внимание только на эту едкую критику. Она слышала этот поток ругательств, извергаемый еврейкой, но была слишком поражена, чтобы к ним прислушиваться. Джо — ее Джо — был Джо Флеминг, боксер. Это отвратительно, немыслимо, слишком это странно, чтоб можно было поверить. Ее Джо с ясными глазами, с румянцем девушки мог быть кем угодно, только не боксером. Последних она, правда, никогда не видела, но Джо никоим образом не походил на боксера, каким она себе того представляла — человек-зверь, с глазами тигра, с узким лбом. Конечно, она слыхала о Джо Флеминге — и кто в Вест-Оклэнде не слыхал о нем! — но никогда ей не приходило в голову, что здесь могло быть не только простое совпадение имен.

Истерический смех миссис Сильверштейн вывел ее из оцепенения:

— Завести знакомство с кулачным бойцом! — После этого Сильверштейн вступил в спор с женой относительно различия между «известный» и «знаменитый» в применении к возлюбленному Женевьевы.

— Но он хороший парень, — утверждал Сильверштейн. — Он делает деньги и их откладывает.

Миссис Сильверштейн кричала в ответ:

— Что ты мне рассказываешь? А что ты знаешь? Слишком уж много ты знаешь! Ты тратишь честные деньги на боксеров.

— Я знаю то, что знаю, — продолжал Сильверштейн решительно. Никогда прежде Женевьева не наблюдала в нем такого упорства в перепалках с супругой. — Его отец умер. Он идет работать в мастерскую парусов Ганзена. У него шесть братьев и сестер — все моложе его. И он для них как отец. Он работает хорошо. Он покупает хлеб и мясо и платит за квартиру. В субботний вечер он приносит домой десять долларов. А когда Ганзен дает ему двенадцать долларов, что же он делает? Он им как отец, он приносит все деньги домой. Он все время работает, он получает двенадцать долларов — и что же он делает? Приносит их домой. Младшие братья и сестры ходят в школу, носят хорошие платья, имеют бутерброды и мясо; мать живет сытно, и в ее глазах радость. Она гордится добрым мальчиком Джо. Он прекрасного сложения, Бог мой, прекрасного сложения! Сильный как бык, ловкий как тигр, голова свежая, глаза острые. Он бьется на кулачки с мастеровыми Ганзена, он дерется на кулаках с мальчиками из пакгауза. Он попадает в клуб и побеждает Спайдера — живо, одним ударом. Приз в пять долларов — и что же он делает? Он приносит их домой матери. Он ходит много раз в клуб, он получает много призов — десять долларов, пятьдесят долларов, сто долларов. И что же он делает? Бросает работу у Ганзена? Веселится с товарищами? Нет, нет, он хороший мальчик. Он работает каждый день. Он состязается ночью в клубе. Потом он говорит: зачем мне платить за квартиру Сильверштейну — мне, Сильверштейну, так он сказал. И он покупает хороший дом для матери. Все время он работает у Ганзена и состязается в клубе, чтобы заплатить за дом. Он покупает пианино для сестер, ковры, картины на стены. И все время он крепок и силен. Он сам держит пари за себя — это же хороший знак. Когда человек сам держит за себя, это подбивает каждого…

Здесь его прервали вопли миссис Сильверштейн — вопли, выражавшие весь ужас ее перед Игрой. И, удрученный своим предательским красноречием, супруг начал путаться в изворотливых уверениях, что он-де от Игры убытка не понесет. «И все из-за Джо Флеминга, — вывел он в заключение. — Чтобы выиграть, я ставлю на него».

Но Женевьева и Джо были незаурядной парой, и ничто — даже это ужасное открытие — не могло их разлучить. Напрасно Женевьева пыталась ожесточиться против него. Терпела поражение она сама, а не он. К своему удивлению, она нашла тысячу оправданий для него, и больше чем когда-либо он казался ей достойным любви; и она шла в его жизнь, чтобы стать его судьбой и как женщина его охранять. Она знала предстоящее ему будущее и была преисполнена пылкими замыслами различных реформ, а первым великим ее достижением было вырванное у него обещание отказаться от бокса.

А он, подобно всем мужчинам, преследуя мечту любви, уступил. И все же даже в тот момент, когда обещание давал, он смутно чувствовал, что никогда не сможет бросить Игру. Когда-нибудь, в будущем, он должен будет к ней вернуться. И мелькнула мысль о матери, братьях и сестрах с их многочисленными потребностями, о доме с картинами, с его ремонтом и обложениями, мелькнула мысль о том, что у него с Женевьевой могут быть дети, и о своей личной ежедневной работе в мастерской. Но тотчас же он отогнал эту мысль, как обычно отгоняют все подобные предостережения, и видел только одну Женевьеву, сознавал лишь свой голод по ней, тягу к ней всего своего существа. И отнесся спокойно к ее вмешательству в его жизнь и дела. Ему было двадцать лет, ей — восемнадцать; здоровые, нормальные и уравновешенные, они представляли пару, как бы предназначенную для продолжения рода. Где бы они ни шли вместе, даже среди незнакомых на воскресной прогулке по улице, взгляды всех прохожих неизменно на них останавливались. Ее красота девушки была под стать его мужской красоте; ее грация — его мощи, а изящество — суровой его энергии и мускулистому телу мужчины. Своим открытым лицом, нежным румянцем, немного наивным видом, голубыми глазами он привлекал взоры многих женщин, стоявших значительно выше его по своему социальному положению. Сам он совсем не сознавал ни этих взглядов, ни смутных материнских чувств, что внушал. Зато Женевьева замечала и понимала. И всякий раз она испытывала прилив радостной гордости от сознания, что он принадлежит ей — целиком ей. Но и он ловил взгляды мужчин, обращенные на нее, и это его скорее раздражало. Она тоже замечала их — и принимала так, как ему и в голову не могло прийти.